더위가 극성을 부리던 7월에 휴업을 시작했는데, 어느덧 9월이고 세 개의 태풍이 지나고 나니 가을이 되었다. 가을은 마음의 준비할 시간도 없이 급하게 찾아왔는데, 여름에서 가을로 넘어가는데 채 이삼일이 걸리지 않았다. 봄가을이 점점 짧아지는 것을 감안하면, '아, 이제 정말 가을이구나' 싶을 때 즈음이면 금세 찬바람 부는 겨울과 바통 터치할 것이다.

지난여름을 돌아보면, '나의 2020년 여름은 청주새날학교다'라는 명제가 성립할 만큼 그 공간과 그 안의 사람들과 함께했다. 앞서도 많이 이야기했듯이, 지금은 그 여름의 추억들을 정리하고 있는데 이게 쉽지 않다. 많은 것들을 함께 했고 어느 하나 놓치고 싶지 않은 욕심 때문에 '버리는 작업'에 난항을 겪고 있다.

집중하는 무언가가 생각처럼 잘 되지 않을 때면, 나는 보통 딴짓(?)을 한다(물론 시간의 여유가 있을 때나 가능한 것이지만 말이다. 즉, 아직까지는 살만하다는 거다). 그것에서 등돌리고 전혀 다른 행위를 하다 보면, 마치 어떤 계시처럼 영감 같은 것이 머리를 스칠 때가 (가뭄에 콩 나듯) 있다.

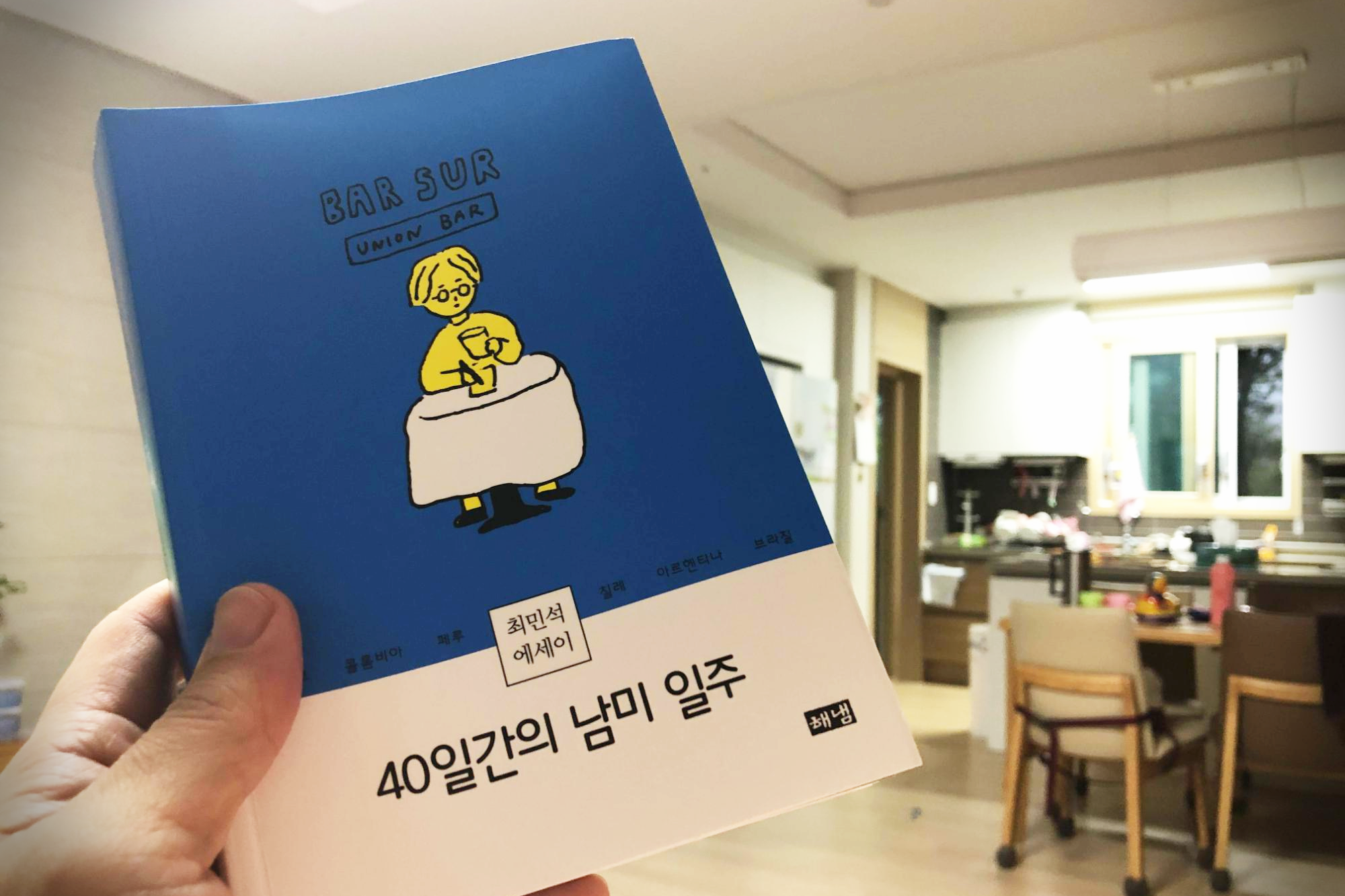

이처럼 영감을 바라는 마음 반, 머리 식힐 요량 반으로 집어 든 책이 최민석 작가의 '40일간의 남미 일주'다. 최민석 작가의 책은 죄다 읽었는데, (작가님께는 죄송하지만) 모두 도서관에서 빌려 읽은 터라 얼마 전부터 소장을 목적으로 한 권 씩 구입하는 중이다(그 일환으로 이 책과 함께 '베를린 일기'도 같이 주문했다).

최 작가님의 글은 유쾌하다. 사실 글을 통해 사람을 웃게 한다는 게 쉬운 일이 아니다. 그 웃음이 박장대소라면 더더욱 그렇다. 그러나 최민석 작가는 이 어려운 것을 해낸다. 그리고 그 해학의 바탕에는 최 작가님 특유의 찌질함과 B급 정서가 있는데, 어쩌면 이런 면면이 내 모습과 유사해서 유독 좋아하는 것일 수도 있겠다.

그의 글에는 이런 유쾌함과 찌질함만 있는 것은 아니다. 책 '40일간의 남미 일주'는 제목 그대로 중남미 6개 국(멕시코, 콜롬비아, 페루, 칠레, 아르헨티나, 브라질)을 40일간 여행하며 겪은 일들을 엮어낸 좌충우돌 여행 에세이다. 독일에 이어(책 '베를린 일기') 중남미에서도 자칭, 글로벌 호구의 면모를 여실히 보여주는데 '어쩜 한결같이 저럴 수가...' 하며 읽어 내려가다 보면, 어느덧 그의 진지한 고민들과 마주하게 된다. 이런 고민들은 나와도 무관하지 않은 것들이라서, 활자 따라가기를 멈추고 문장을 곱씹는다.

그러다 보면 너무 오래돼서 지금은 기억조차 가물가물한 '초심'과 만나게 된다. 이것이 앞서 고민하는 문제들의 실마리를 풀지는 못하더라도, 적어도 지금과 다른 방식으로 접근하려는, 사고의 전환점은 될 것 같다(이래서 사람은 책을 읽어야 한다).

이 책의 또 다른 재미는 '베를린 일기'와 마찬가지로 낯선 지명과 공간이 등장할 때면 구글 지도로 위치를 찾아가며 읽게 되는 것인데, 좀 번거롭기는 하지만 이렇게 읽어 가다 보면 마치 나도 그곳에 가 있는 듯한 느낌을 받게 된다.

'40일간의 남미 여행'을 통해 알게 된 스페인어도 있는데, 그것은 바로 '빠시엔시아(인내심)'과 '로시엔또(죄송합니다)'다. 418 페이지 책 전체를 아울러 가장 많이 나오는 단어가 이 두 단어라고 확신하는데, 이것만 봐도 40일간의 여행이 어땠을지는 대충 짐작이 갈 것이다.ㅋ(여담이지만, 나중에 알게 된 사실인데 최 작가님은 대학 같은 과 선배였다. 나이 차이를 계산해 봐도 같이 학교 다닌 시기가 있었을 텐데 왜 기억이 없는 걸까. 아무래도 최 작가님은 나와 노는 물이 달랐나 보다. 나중에 만나게 된다면 민석이 '형'이라고 부르며 친한 척해야겠다.)

'가끔 독서' 카테고리의 다른 글

| [책] 어린이라는 세계 (0) | 2021.06.23 |

|---|---|

| [책] 아무튼, 싸이월드 (0) | 2021.06.18 |

| [책] 두 남자의 미니멀 라이프 (0) | 2019.10.24 |

| [책] 청춘 방황 좌절 그리고 눈물의 대서사시 & 기획자의 습관 (0) | 2019.01.17 |

| [책] 너의 눈에서 희망을 본다 (0) | 2018.11.09 |

댓글